Funktionalismus hautnah

Erstens

Österreich wußte sich schon immer von einheimischen Begabungen zu distanzieren und dafür sogenannten Verwechslungskünstlern zu hofieren. Man denke an den Verkaufskünstler Friedrich Stowasser, der, als ‚grüner‘ Maler etikettiert, sich wie Loos anno dazumal mit Klos auseinandersetzte, gerne bei Autoschildern und Verbrennungsanlagen mitmischt. Allerdings: die Problematik Auto, Verbrennungsanlage oder gar funktioneller Häuserbau interessieren diesen Dekorateur gar nicht, er begnügt sich wie ein Vierjähriger mit dem Anklecksen durchaus diskussionsnotwendiger Einrichtungen. Wie weit manch geistvoller Künstler der Vergangenheit bereits in der Zukunft war, möchte ich am Beispiel von Adolf Loos in Ausschnitten vorführen.

Die an drei verschiedenen Orten installierte Loos-Retrospektive, eine durchaus sehenswerte und animierende Angelegenheit, gibt Anlaß zu einem Querschnitt durch die Begriffswelten wie „Mode“, „Moden“, „Trends“. Im Historischen Museum, im Loos-Haus selbst (am Michaelerplatz) und in der Albertina kommt nun einer der wohl wichtigsten und nachträglich einflußreichsten Architekten, der sich anscheinend mit allen visuellen Mitteln beschäftigte, zu Ehren. Ziemlich spät, aber immerhin, Wien bleibt Wien. Die vielerwähnte Amerikanische Bar, die Loosbar, ist nicht direkt, da in privater Hand, einbezogen, doch sollte man ein Loos-Sightseeing und -thinking mit einem gelüpften Gläschen dort beginnen oder abschließen.

Zweitens

Die erste Hülle, die uns umgibt, ist die Haut unseres Körpers. Diese wird von der nächsten Hülle, der Kleidung umschlossen. Es folgen Wohnraum, Innenräume und als letzte große Ummantelung das Gesamtbild der Umgebung, Umwelt.

Die kleinste Einheit, die Hautoberfläche, ließ und läßt sich aus Langeweile, Zugehörigkeitsempfinden zu bestimmten Sub-Gruppierungen oder seit kurzem auch aus einem Up-to-date-Bedürfnis heraus freiwillig ornamentieren. Tätowierung z.B. kann ein jahrhundertealtes Kulturzeichen darstellen, wie etwa bei Südseevölkern, die maßgebliche Vor-Bilder für westliche Eindringlinge waren. Im schlimmsten Falle können Mißliebige (politisch Andersdenkende, Kriminelle, Sklaven etc.) durch Brandmarkung stigmatisiert werden. Seit den stürmischen 60er Jahren entdeckte man aber auch andere ‚Häute‘ für zeitgenössischere Tätowierungen: Mauern, Gebäude des öffentlichen Lebens, des allgemeinen Körpers, der sich vom einzelnen nicht so locker umgestalten, verändern läßt. Somit völlig verständlich die wilden Markierungen der Graffitis, um überhaupt noch eine Anwesenheit zu artikulieren. Achternbusch lebt sogar einen Versuch, der dieses Bedürfnis stilisiert ausdrückt, denn er antwortete auf die Frage, warum er trotz der Nachstellungen des Strauß-Regimes Bayern nicht verläßt: „I bleib so lange in der Gegend, bis man ihr des ansieht!“

Drittens

Diese Hüllen sind Visualisierungen bestimmter Lebensformen, sogenannte Orientierungsmuster. Abhängig vom Zufall unserer Geburt in einer sozial definierten Schicht und der daraus resultierenden Möglichkeit, unser Leben zu gestalten — je nach Arbeit, Karriere, Vermögen —, werden wir eben unsere Orientierungsmuster wählen (müssen), ob nun selbstbestimmt oder einfach hingenommen. Zumeist tritt eine unterschiedlich richtungslastige Mischung in Kraft. Die kurzfristige und trendbildende Orientierung wäre als Mode, die langfristig und meist als unabänderbar geltende Orientierung als Tradition zu bezeichnen.

1899 äußerte sich Loos über sogenannte traditionelle Kleidung: „Der bauer hat eine höhere mission zu erfüllen, als für die sommerfrischler stylvoll die berge zu bevölkern ... die tracht, die in eine bestimmten form erstarrte kleidung, die sich nicht mehr weiter entwickelt, ist immer ein zeichen, daß der träger es aufgegeben hat, seinen zustand zu verändern. die tracht ist die verkörperung der resignation.“

Bezüglich „moderner“ Kleidung meinte er: „Modern gekleidet ist man nur dann, wenn man im mittelpunkt der kultur bei einer bestimmten gelegenheit in der besten gesellschaft nicht auffällt.“ Weiters hielt er Ornamentlosigkeit für „ein zeichen geistiger kraft“.

„Der große stil besteht in der verachtung der kleinen und kurzen schönheit“ drückt recht vehement die Ablehnung von Trends aus und spielt noch mit dem Dandy-Begriff eines Beau Brummel, der ein allerletztes Mal mit Andy Warhol aufflackern durfte. Allerdings nicht im Sinne einer extrem subjektiven Individualität, sondern als anonymer Freiwilliger in der Masse. Warhol plädierte vor beinah zwanzig Jahren für Turnschuhe, Blue Jeans und weißes Hemd (eventuell noch mit Krawatte) als Outfit für Lebenskünstler und andere Genies, da auf Grund der Designer-Modell-Mode von der Stange kein Dandyismus mehr möglich sei.

Der Tod des Dandys, die Auslöschung der Individualität warum? Weil sich schnell und schneller, oft schlagartig mehr oder minder große Gruppen unserer Gesellschaft ihre Lebensformen, d.h. ihre Orientierungsmuster (Einstellungen, Urteile, Ideale, Wünsche, Verhaltensweisen, Sprachelemente) verändern. Wie auf Befehl wird ein Trend optisch ablesbar an Kleidung, Haartrachten, Körperbewußtsein, Gebrauchsgegenständen, Inneneinrichtung.

Diese Gruppen vergehen vor Sehnsucht nach sichtbarer Eigenwilligkeit und können trotzdem nur noch mit Massenware abgespeist werden, ja nötigen sich zu vorzeitigem Verbrauch von Waren, deren letzte Rate erst abbezahlt wird, wenn das Ding schon längst hinüber, funktionslos, funktionsuntüchtig ist. In der (Ver-)Kleidungsbranche wühlt dann ein Gaultier in der Gosse nach neuen chicen Spielsachen, und ausgleichend dazu filzt ein Lagerfeld den barocken Fundus. Modemacher sind hilflose Windbeutel wie Ärzte, die ein Symptom zuschminken, aber nicht die Ursache kapieren. Das Spielerische an Moden könnte durchaus reizvoll und befreiend sein, würden diese Trends nicht sofort institutionalisiert und zum Diktat erhoben. Während die bewußtlose Meute nun nachkläfft, brüten falsche Kleiderschamanen überm nächsten Coup.

Rocklängen und -kürzen wechseln wie Flut und Ebbe, Körperteile werden saisonbedingt entblößt und verdeckt, ein Trend hat sich noch kaum ausgelaugt, erlebt er sein eigenes Revival. Die Versuche und die Verführung sind groß, uns dem Kadavergehorsam einer pausenlosen Veränderungspflicht zu unterwerfen, dabei war bereits 1866 in „Die Kunst im Gewerbe“ zu lesen: „Jeder Geschmack gilt, also gibt es keinen.“

Loos gestand den Frauen den noch heißdiskutierten Hosenlook zu, da die Damen ja auch (nach damaligen Begriffen) zu Männerarbeit herangezogen wurden. Überhaupt hielt er die Schürze der Handwerker für überholt, der „Mann im Overall“ sei die Zukunft. Womit er recht behielt.

Leider hat sich Loos nie zum heiklen Thema sakrale Mode geäußert, uns sind nur die Meinungen Fellinis aus „Roma“ (Päpstliche Modenschau), Rocksänger Tonio K.’s (the Italians love their pope, he dresses real snappy) und der Surrealisten Aragon und Breton bekannt. Letztere grüßten jeden kirchlichen Transvestiten ehrfurchtsvoll mit: Bonjour, Mademoiselle!

Viertens

Was für unsere Kleidung zutrifft, gilt auch für die Gestaltung der Innenräume und Außenwelten. Auch hier humpeln angeblich neue Ideen auf den Prothesen der Post- und Neu-Definitionen durch die Designerszenerien. Nehmen Sie einen von futuristischen Comics beeinflußten Stuhl des Italieners Ghini — er wird stromlinienförmig formschön sein. Sitzen können Sie darauf nicht lange. Kritische Geister entwerfen oder lassen bauen, nicht um einen neuen Bedarf abzudecken, sondern um den Bestand argwöhnisch unter die Lupe zu nehmen: Die Künstler schaffen ihre Objekte für alles mögliche, nur nicht zum Gebrauch — und das kann um einiges erfrischender sein als die Abdeckung neuester Trends.

Bei Loos fällt auf, daß er als Möbeldesigner nie krampfhaft den Versuch machte, so etwas wie einen „Loos-Stuhl“ zu entwerfen. Vielmehr orientierte er sich an Vorgegebenem und meinte: „Es gibt keine entwicklung gelöster formen.“ Die Weiterverwendung „gelöster Formen“ machte für ihn den Künstler als Gestalter von Gebrauchsgegenständen überflüssig. Er selbst bevorzugte Speisezimmerstühle von Chippendale und hätte das Entwerfen eines neuen, ‚eigenen‘ Stuhles als überflüssige Narretei, verbunden mit Zeitverlust, betrachtet. Diese Überlegung sollte mal die Ganglien unserer modernen Künstler beschäftigen, da sich dieses Statement von Loos sehr mit einer zu langsam aufkeimenden Einsicht deckt, daß nämlich im Künstlerischen und Gestalterischen in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts die endgültigen Weichen gestellt wurden. Nur — die Züge rasen immer schneller darüber hinweg. Loos trennte aber auch Kunst und Design präzise, indem er die Funktionalität eines Gegenstandes als Auslöser für dessen Optik verantwortlich machte und zum Thema Kunst streng urteilte: „Kunst hat niemandem zu gefallen.“ Schließlich polemisierte er schon lange gegen die Dekorationswut der Wiener Werkstätten, von ihm „Wiener Weh“ tituliert, weil er die Ansicht vertrat, ein Bierkrug sei erst einmal zum Trinken da und hätte nicht derart filigran verziert zu werden, daß er nur noch als Schauobjekt in einer Vitrine stehen kann.

Tatsache bleibt, daß sich Loos und Hoffmann zeitlebens wie rivalisierende Schulbengel verbal duelliert haben. Der Leiter der Wiener Werkstätten dezenter, Loos vehementer. Ein berührend menschlicher Zug, der aus einer künstlerischen Größe erst den lebendigen Menschen macht.

Fünftens

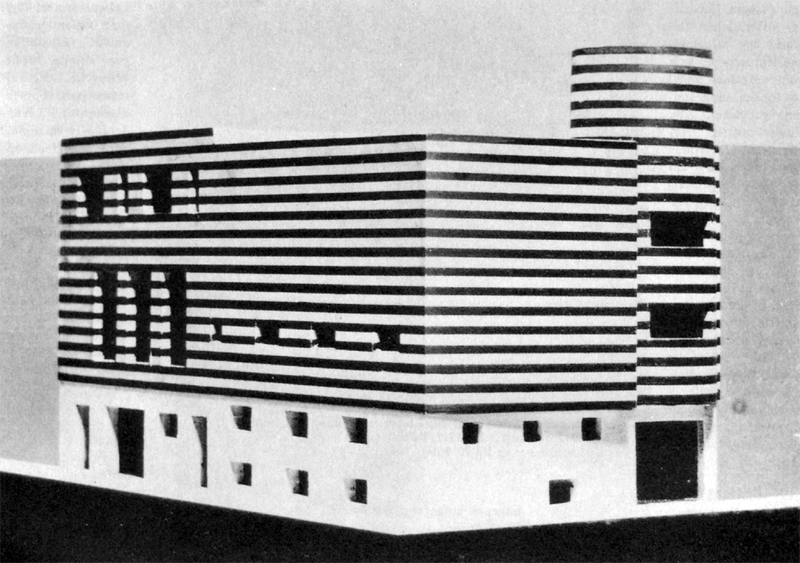

Loos betrieb eine Art Weiterentwicklung eines traditionellen Klassizismus à la England, womit er sich deutlich gegen Jugendstil und Bauhaus abgrenzte. Daß sich hier die Erfahrungen seines Amerikaaufenthaltes mit bisweilen an die asketische Einfachheit alter japanischer Architektur erinnernden Ideen mischte, macht für uns heute wahrscheinlich den Reiz seiner für bürgerliche Auftraggeber erstellten Inneneinrichtungen, Portale und auch Wohnhäuser aus.

Beim Anblick des neuen Statistischen Zentralamtes bei der Urania hätte Adolf Loos, wahrscheinlich, wäre er noch am Leben, seinen Satz von 1914 wiederholen müssen: „In Wien verschandeln die architekten die stadt, ohne von der polizei veranlaßt zu werden. Aus freien stücken. Alle größe ist dadurch aus der stadt verschwunden.“ Denn bereits beim Anblick der Zinshäuser am Stubenring hatte er nur ein Gefühl: „Fünfstöckiges Mährisch-Ostrau“.

Loos polemisierte nicht nur mit der exzellenten Treffsicherheit eines zur Kritik durch eigene scharfsinnige Überlegungen geeigneten Menschen, er war seiner Zeit mit manchen Ideen so weit voraus, daß deren weittragende Bedeutung erst heute durch die erneute Problemstellung entsprechend gewertet werden kann. So ließ er seine für den Druck bestimmten Vorträge und Äußerungen mit Ausnahme der Eigennamen klein setzen, während erst vor kurzem diese Überlegung zur Schrift wieder einmal aufgegriffen und ad acta gelegt worden ist.

Große Mißverständnisse löste sein Vortrag „Ornament und Verbrechen“ aus, besonders, als er einen Entwurf für die „Chicago Tribune Column“ — ein Hochhaus in Form einer griechischen Säule — vorlegte. Erst die Postmoderne konnte dazu teilweise erklärende Interpretationen finden.

Da ihm die Arbeitslosigkeit und die Obdachlosigkeit in den Staaten sein Leben lang in Erinnerung blieben, engagierte er sich für sozialen Wohnbau bereits in den Geburtsstunden eines roten Wiens. Und blieb erneut auf der Strecke, sogar fälschlich der Urheberschaft häßlichster, weil auch billigst erstellter Wohnzellenghettos geziehen.

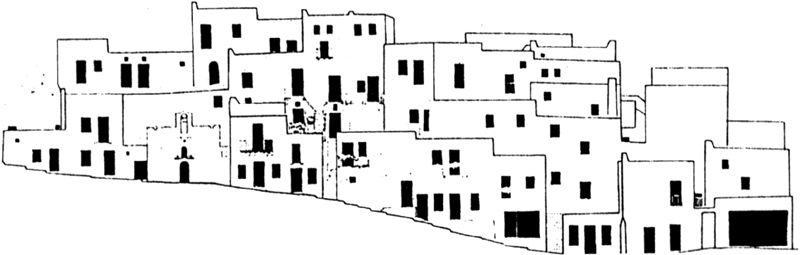

Wien hatte jedoch eindeutig mehr Interesse an sogenannten „Superblocks“ von Gemeindebauanlagen denn an den von Loos anvisierten Gartenstädten für Arbeiter, „Arbeitercottages“, die jeder Familie ein Heim mit Garten zwecks teilweiser Selbstversorgung garantiert hätten. Terrassen statt in den Himmel gebaute Zellen, lautete seine Devise. Überhaupt: „grüne“ Ideen finden sich in Mengen, ebenso auch der „Plan von Wien“, den er zusammen mit seinem Schüler und Mitarbeiter Engelmann konzipierte. Bis dato liegt dieser rationell hochkarätige Plan einer Erweiterung und Regulierung der Inneren Stadt auf Eis.

Architekturschulen entstanden bezeichnenderweise in Jugoslawien oder in der Tschechoslowakei. Dort hatten ganze Generationen junger Architekten mehr Vertrauen in die Programmatik eines Loos als bei uns. Vergrämt und wie immer gar nichts kapierend soll der senile Kaiser die Vorhänge mit Blick auf den Michaelerplatz endgültig dicht gemacht haben. So markant das Loos-Haus in Wien wegen seiner entgegengesetzt geschnittenen Marmorsäulen bleibt, steht doch eines der im Sinne seiner Philosophie gelungensten Häuser in Paris, das Haus Tristan Zsara.

Nehmen Sie einem Barockgebäude die Ornamentierung weg, und es wird wahrscheinlich teilweise zusammenstürzen, da diese Verzierungen nicht nur für den Augenschmaus gedacht, sondern von vorneherein formkonstitutiv geplant waren. Beim gleichen Vorgehen bei einer gründerzeitlichen Architektur können alle im nachhinein aufgesetzten Ornamente entfernt werden — und ein häßlich-nüchternes Grundgerippe wird übrigbleiben.

Loos hat sich im Kampf gegen letzteres Beispiel sinnentleerter Ornamentik gewandt und sich damit nachwirkend zwischen alle Stühle gesetzt (Verbrechen und Ornament). Eben aus diesem Mißverständnis seitens der Rezipienten heraus möchten ihm gerne einfallslose Leute die Verantwortung für die Vaterschaft über Gemeinde- und Sozialbauten, die ja meist von parteibuchhörigen Durchschnittsarchitekten verbrochen wurden/werden, zuschieben.

Hat Loos, wie ein gedruckter Vortrag von ihm signifikant heißt, „ins Leere gesprochen“?

Die Zilks und Pasterks könnten nicht mit einem expressionistischen Hit herumprotzen, hätte Loos nicht Oskar Kokoschka unter die Fittiche genommen und in Kunstkreisen vorgeführt. Gerade zu einem Zeitpunkt, als Kokoschka vom damaligen Direktor der Akademie, Roller (viele Bühnenbildmodelle können im Theatermuseum begutachtet werden), das Stipendium und somit die Existenz entzogen wurde.

Loos wußte, wie schwer Über-Leben sein kann, er war ja ohne Rückfahrkarte nach Amerika aufgebrochen (1893) und im Verlauf der nächsten Jahre von seiner Mutter enterbt und entmündigt worden. Wie weit er sich am amerikanischen, einem damals durchaus positiven modernen Einfluß, anlehnte, mögen Architekturtheoretiker diskutieren. Wichtiger erscheint auf Grund seiner Slum-Erfahrungen sein starkes persönliches Engagement bei der Siedlungsbewegung. Die von ihm besuchte Weltausstellung (ein Ereignis, bei dem Volksgruppen aus exotischen Ländern wie Gegenstände zur Schau gestellt und somit also zu touristischen Sehenswürdigkeiten umgelegt wurden — wie z.B. unsere Bauern), beschrieb Loos folgendermaßen: „Ein monumentalgschnas, der nicht mehr überboten werden konnte, und daher sein wohlverdientes ende gefunden hat.“ Eine vorausahnende Weisheit bezüglich der Expo 1995 in Wien? Sicher nicht, wir würden wie Loos ins Leere sprechen.