Gestautes Wasser

Im letzten Abendlicht des 9. Oktober 1963, eines Mittwoch, wurden Hasen plötzlich kühn und huschten, ohne sich um vorbeikommende Menschen und Autos zu kümmern, lautlos die gepflasterte Straße hinab. Als es immer dunkler wurde, ruckten die Kühe in den Ställen unruhig an ihren Ketten; Hunde winselten, Hühner wollten nicht schlafen. Ein Ehepaar, das vorm Fernsehapparat saß, wurde durch das Geflatter des Kanarienvogels im Käfig gestört. Dann hörte das Flattern auf. In wilder Angst hatte der Vogel sein Köpfchen zwischen die Gitterstäbe gezwängt und sich erdrosselt.

Ein Brautpaar, das in einer Woche heiraten sollte, hatte Streit. Giovanna wollte ins Kino in Belluno, der rund zwanzig Kilometer entfernten Provinzhauptstadt; ihr Verlobter, Antonio war zu müde. So blieben sie an diesem Abend jeder für sich, er in einem höher gelegenen Haus, sie in einem weiter unten. Am nächsten Morgen grub er in der Schlammwüste, in der Giovanna, ihre Familie und das Haus verschwunden waren.

Ein junger Bursche auf seinem Moped zappelte vor Ungeduld, während vom Fenster aus seine Mutter ihn davon abbringen wollte, zu einem Rendezvous zu fahren. Vom Haus drinnen rief der Vater: „Nun laß ihn doch schon!“ Die Mutter seufzte und der Sohn knatterte davon. Er hat Haus und Eltern nie wiedergesehen.

In Longarone waren auch drei Amerikaner italienischer Abstammung zu Besuch, in einem kleinen Hotel drunten im Ort. John de Bona aus Riverside, Kalifornien, zog sich abends auf sein Zimmer zurück und wurde nie wieder gesehen. Die beiden anderen, Mr. und Mrs. Robert de Lazzero aus Scarsdale im Staate New York, waren etwa 150 Schritt bergauf gestapft, um bei ihrer Großtante Elisabetta zu Abend zu speisen. Kurz vor zehn, als sie gegessen hatten und wieder hinab in ihr Hotel wollten, sagte die Tante: „Ach, geht doch noch nicht. Ich habe noch eine besonders gute Flasche Wein für euch aufbewahrt.“ Zögernd blieben sie noch ein bißchen.

Die Uhren von Longarone sollten in dieser Nacht nicht mehr die elfte Stunde schlagen. Wenige Minuten davor wurde es vom Erdboden gefegt, über zweitausend Menschen kamen um.

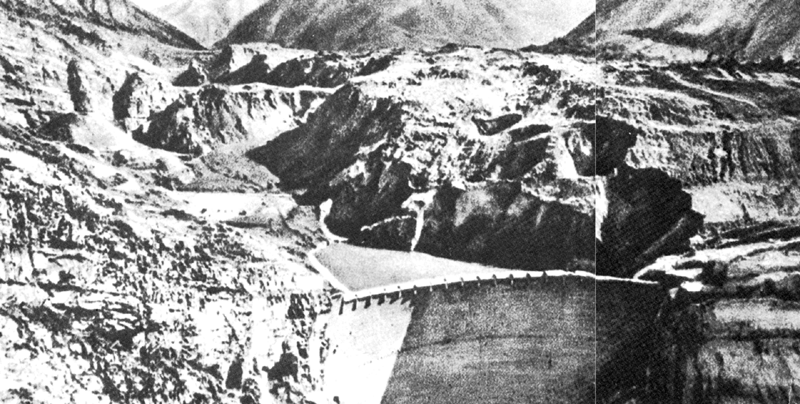

Vier Jahre lang war der große neue Staudamm der Stolz der Leute von Longarone. Er schwang sich quer durch die Vajont-Schlucht und war die höchste Bogenstaumauer der Welt: eine Sehenswürdigkeit für ausländische Ingenieure, ein Magnet für Touristen. Die elegant gewölbte Betonmauer ragte 260 Meter empor hundert Meter höher als der Kölner Dom. Der Stausee sollte enorme Mengen elektrischer Energie liefern und den Bergbewohnern Arbeitsplätze und Wohlstand bringen.

Seit 1959 hatte ein ständig zunehmener Chor protestierender Stimmen gefordert, den Bau einzustellen. Doch hatten angesehenste Geologen und Ingenieure das Terrain gutgeheißen und sämtliche Vorarbeiten sorgfältig überwacht. Der führende Kopf war Dr.-Ing. Carlo Semenza, ein international anerkannter Spezialist, der schon in mehreren Ländern solche Staudämme gebaut hatte. Er und andere Fachleute meinten, es könne zu Anfang einen kleinen Erdrutsch geben — wie bei fast allen neuangelegten künstlichen Seen —, aber nichts Ernstliches.

Die Leute der Umgebung waren nicht so überzeugt. Vor allem mißtrauten sie dem 2000 Meter hohen Monte Toc, in dem die linke Schulter der Staumauer einbetoniert war und der sich rund 1200 Meter über den neuen See hochreckte. Sie gaben ihm den Spitznamen la montagna che cammina — „der wandernde Berg“.

Die Bauarbeiten hatten 1956 begonnen, und im März 1960 war alles bereit für eine teilweise Probefüllung des Staussees. Die geringe Wassermenge verursachte am 4. November 1960 hoch droben am Monte Toc einen klaffenden Spalt, 30 Zentimeter breit und 2500 Meter lang. Gleichzeitig rutschte eine halbe Million Tonnen Erdreich und Gestein in den noch kleinen See und wühlte zwei Meter hohe Wellen auf. In dem Routinebericht hieß es, wenn der Seespiegel 23 Meter unter Maximalhöhe liege, garantiere das „absolute Sicherheit, selbst bei dem katastrophalsten Erdrutsch, der sich denken läßt.“

Im April 1963 schien alles für eine erneute Hebung des Wasserspiegels reif zu sein. Die Ablaßventile wurden geschlossen, das Wasser begann zu steigen.

Als es langsam höher kroch, zeigte sich ein neuer, langer Riß am Monte Toc. Von Juli bis September erschütterten kleine Erdbeben die Gegend. Ein seltsames Grollen kam manchmal aus dem Erdinnern; das Wasser im Staubecken brodelte.

Dutzende Peilstangen an der Bergflanke wurden regelmäßig mit optischen Instrumenten beobachtet, die so empfindlich waren, daß sie die kleine Verschiebung — und sei es nur um Haaresbreite — anzeigten. Nach monatelanger Pause ließen sie nun plötzlich ein ständig zunehmendes Abgleiten der Flanke des Monte Toc erkennen: 6... 8... 12... 22 Millimeter in vierundzwanzig Stunden. Das näherte sich immer mehr dem höchsten Gefahrenwert von 40, den man drei Jahre vorher bei dem ersten Bergrutsch abgelesen hatte.

Deshalb gab man am 26. September — dreizehn Tage vor der Katastrophe — den Befehl: „Wasserspiegel senken!“ Sofort wurden die Ablaßventile geöffnet, und das Wasser begann hinauszuströmen. Doch das durfte nicht zu schnell geschehen, da es sonst das Wasserpolster, das die Erdmassen des Monte Toc abstützte, zu rasch reduzierte und sie noch leichter ins Rutschen bringen konnte.

Doch als das Wasser fiel, stieg die Wandergeschwindigkeit der Peilstanden, die das Abrutschtempo des Erdreichs anzeigten, auf 22... 30... 36..., bis sie am 3. Oktober den Gefahrenwert von 40 erreichten.

Es war gefährlich, den Wasserspiegel hochzuhalten, doch es war genauso gefährlich, ihn zu senken. Die Behörden entschlossen sich zu dem Kompromiß, weiter Wasser abzulassen, aber langsamer.

Bis dahin hatte man die Peilstangen nur bei Tage überwacht. Jetzt wurde ihre Wandergeschwindigkeit so alarmierend, daß man große Scheinwerfer aufstellte, damit man die Stangen die ganze Nacht im Auge behalten konnte.

Die Rutschgeschwindigkeit war auf 150 Millimeter in vierundzwanzig Stunden gestiegen und stieg weiter.

Der Mittwoch war ein goldner Herbsttag. Die Ernte eingebracht. Neue Fabriken waren errichtet worden; immer mehr Touristen waren gekommen, um den Staudamm zu besichtigen; jedermann hatte Arbeit und dickere Lohntüten.

Von der Talsperre wurde an einige Leute und Betriebe unten am Piave — an das Sägewerk, die Spinnerei, den Steinbruch, ein Gasthaus — telephonisch durchgegeben: „Kann sein, daß heute nacht ein bißchen Wasser über den Damm schwappt ... Ist aber nicht weiter schlimm.“

Um 10.39 Uhr abends stürzte der Berg hinab. Nicht der ganze Monte Toc, aber die größte kompakte Erdmasse, die je in Europa seit prähistorischen Zeiten niedergebrochen war. Die Erschütterung war so gewaltig, daß Seismographen in fünf Ländern sie als Erdbeben registrierten. Über 600 Millionen Tonnen kamen — das entspricht etwa einem Fußballplatz, der 65 Kilometer hoch mit Erde und Gestein bedeckt ist. Sie sackten nicht langsam zu Tal, zentimeterweise und dabei zerbröckelnd, wie man vorausgesagt hatte, sondern die Bergflanke brach und stürzte in den Stausee.

Ein gewaltiges, blauweißes Aufblitzen zuckte über den Himmel, als die mächtigen 20.000-Volt-Hochspannungsleitungen Kurzschluß hatten, schmolzen und das Tal in Dunkelheit tauchten.

Rings um den ganzen Stausee raste das Wasser über die Ufer, stellenweise gischtete es 250 Meter über den Seespiegel empor. Es donnerte gegen die Staumauer — die Mauer hielt. Aber das Wasser brandete über sie weg, bis zu 90 Meter hoch, und stürzte zur Sohle der Schlucht hinab, 250 Meter weiter unten. In der engen Klamm eingezwängt, nahm seine Geschwindigkeit zu. Wie aus einem Geschützrohr fegte quer über das breite Flußbett des Piave, Millionen todbringender Steine mit sich reißend. Vor ihm her jagte ein sonderbarer, eisiger Wind und eine Sturmwolke prasselnden Sprühregens, der aber aufwärts peitschte.

Ein Tornado aus Wasser, Schlamm und Felsbrocken, eine Front von über hundert Meter Höhe, die im Mondlicht auf Longarone zuraste.

In den nächsten Minuten — sechs ungefähr — brandete sie weit den Berghang hinauf, an dem Longarone lag, und wälzte sich dann mit einem gräßlich gurgelnden Geräusch, als entleere sich ein anderthalb Kilometer breiter Ausguß, ins Piavetal zurück. In diesen sechs Minuten verschwand Longarone vom Erdboden.

Sonderbar blanke Metallteile glänzten — die Überreste von Autos; die tobenden, mit Sand durchsetzten Fluten hatten jede Spur von Lack und Farbe weggeschmirgelt.

© DAS BESTE aus Reader’s Digest. Der Bericht wurde im August 1965 veröffentlicht und für das FORVM gekürzt.